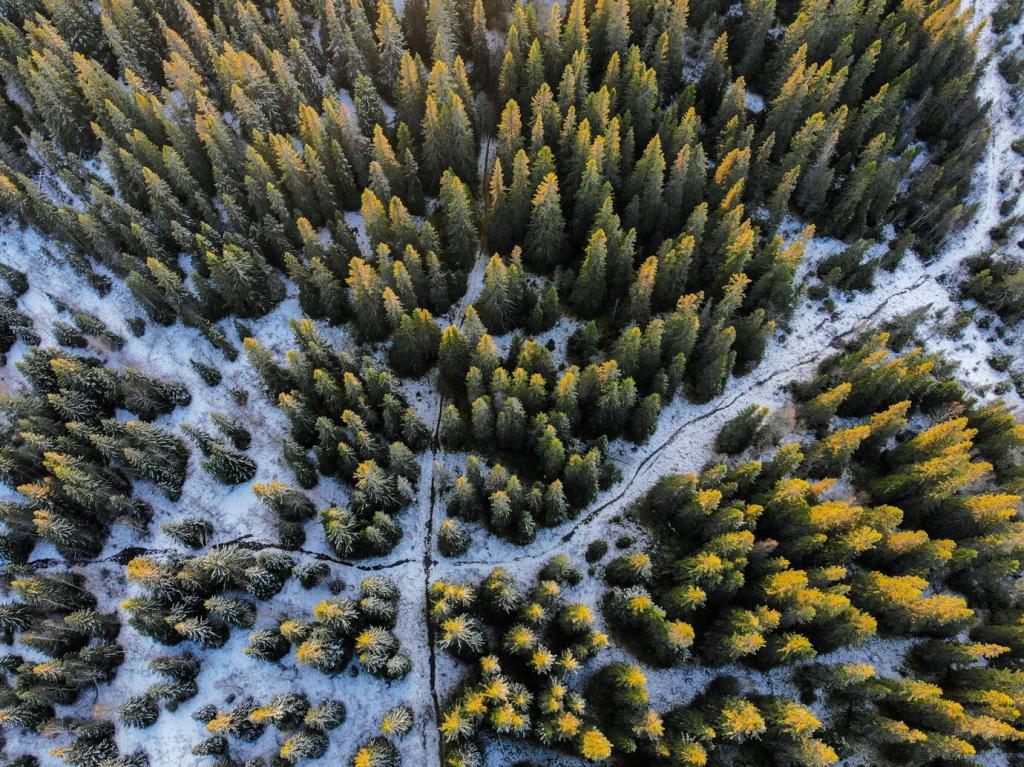

Flugplanung, die Datenqualität bestimmt

Für Photogrammetrie sind 75–85 Prozent Überlappung häufig ideal, kombiniert mit konstanter Geschwindigkeit und stabiler Flughöhe über Grund. Niedrigere Höhen erhöhen Bodenauflösung, erfordern aber mehr Bilder. LiDAR profitiert von gleichmäßigen Scanlinien, um Punktdichte und Durchdringung zuverlässig sicherzustellen.

Flugplanung, die Datenqualität bestimmt

Wälder bringen hohe Bäume, unklare Sichtlinien und wechselndes Relief. Terrain-following, vordefinierte Notlandezonen und Redundanz bei Batterien und Speicher verhindern Datenverlust. Eine Spotter-Rolle im Team hilft, Habitate zu respektieren, Störungen zu vermeiden und auf unerwartete Windscherungen schnell zu reagieren.